概観諸元

分類:巡洋艦 クラス:2等巡洋艦

艦番:海軍軍備充実(④)計画巡洋艦乙第134号艦

起工:1941(昭和16)年起工 竣工:1943(昭和18)年竣工

型式:阿賀野型 艦番:3番艦

艦名:矢矧 2代矢矧 初代矢矧:筑摩型2等巡洋艦(明治期の巡洋艦)

由来:河川 長野県岐阜県愛知件を流れる矢作(現名称)川に因む

諸元:基準排水量:6,652トン 公試排水量:7,710トン

全長:174.5m 全幅:15.2m

竣工時兵装:15.2cm連装砲×3 65口径7.6cm連装高角砲×2 61cm4連装魚雷発射管×2 25mm機銃×6(単装連装等情報なし)

最終時兵装:15.2cm連装砲×3 65口径7.6cm連装高角砲×2 61cm4連装魚雷発射管×2 25mm機銃×52以上(単装連装等情報なし)

搭載機:2機

信号符字 Juliet - Quebec - Zulu - Foxtrot (海上保安庁巡視船やはぎに受け継がれる)

![]()

![]()

![]()

![]()

概要

矢矧 (やはぎ)は、日本海軍の軽巡洋艦。阿賀野型の3番艦。

艦名は、長野県から岐阜県を経て愛知県に至る矢矧川にちなんで命名された(現在は矢作川と表記されている)。この名を持つ日本海軍の艦船としては2隻目。

1941年(昭和16年)11月11日、阿賀野型3番艦として佐世保海軍工廠で起工。

1942年(昭和17年)10月25日進水。機密保持のため、進水式で配られた記念酒盃には「矢矧」の名はなく、かわりに矢に萩の花をあしらった絵が描かれていた。

1943年(昭和18年)12月29日に竣工。

1944年2月にリンガの哨戒および訓練のためシンガポールへ派遣された。

1944年(昭和19年)6月19日、第十戦隊(第四駆逐隊、第十七駆逐隊、第十駆逐隊、第六一駆逐隊)を率いて小沢治三郎中将指揮の第一機動艦隊に所属し、マリアナ沖海戦に参加した。この戦闘で「矢矧」に損害はなく、「瑞鶴」も被弾したが小破に留まった。

1944年6月24日、「矢矧」は日本呉に戻った。ドックでレーダーや機銃の増強を行った後、7月8日に多くの戦艦、巡洋艦、駆逐艦と共に呉を出航し、東南アジア方面へ向かった。

1944年10月、「矢矧」は栗田艦隊(第一遊撃部隊)に属してレイテ沖海戦に参加した。10月24日のシブヤン海海戦で艦隊はアメリカ海軍第38任務部隊からの空襲を受ける。「矢矧」は第二次対空戦闘で左舷に至近弾、第三次対空戦闘で後部兵員室に小型爆弾命中、艦首至近弾で錨鎖機室で火災発生という被害を受けた。10月25日、「矢矧」はサマール沖海戦に参加。「矢矧」は至近弾により魚雷発射連管室で火災が発生し、戦死者14名重傷者多数を出す損害を受けた。

10月26日にも艦隊は空襲を受け、「矢矧」に命中弾はなかったが、姉妹艦「能代」が沈没した。

1945年3月まで日本海域に留まった。28日、戦艦「大和」や配下駆逐艦と共に呉港を出港し、周防灘、続いて三田尻沖に停泊した。

1945年(昭和20年)4月6日、天一号作戦に参加すべく、徳山沖に停泊中の戦艦「大和」に合流。「大和」以下駆逐艦8隻と共に沖縄へと出撃。

4月7日の坊ノ岬沖海戦で、米雷撃機TBF/TBMアベンジャーが発射した魚雷1本が左舷中部に命中し、機関が停止、航行不能となった。最終的に合計魚雷6-7本、爆弾10-12発を被弾。14時5分に沈没した。「大和」よりわずかに早い沈没だった。脱出した将兵は、遠方に「大和」が爆発した際に発生した巨大なキノコ雲を目撃している。446名が戦死、133名が負傷。原為一艦長を含む507名と古村啓蔵司令官を含む第二水雷戦隊司令部数名が生還した。

後に海上保安庁のやはぎ型巡視船のネームシップとして名前が受け継がれた。

慰霊碑が長崎県佐世保市の旧海軍墓地東公園にある。

レイテ湾海戦で損傷した「矢矧」艦橋の12cm高角双眼望遠鏡が曲折を経て池田武邦の手に渡り、海上自衛隊江田島第一術科学校内「教育参考館」に収蔵されている。

沖縄出撃では艦長と副長が相談の上、20日分以上搭載していた米麦を5日分のみを残し徳山軍需部へ返納した。また撃沈後の救命用に大量の角材を積載して出撃した。

Wikiより抜粋

同型艦:

- 阿賀野(あがの)新潟福島県の阿賀野川にちなむ。1942年竣工(佐世保工廠)1944年トラック島にて戦没。

- 能代(のしろ)秋田県の米代川下流別称にちなむ。1943年竣工(横須賀工廠)1944年ミンドロ島南方にて戦没。

- 酒匂(さかわ)静岡神奈川県の酒匂川にちなむ。1944年竣工(佐世保工廠)舞鶴で終戦時残存 水爆実験にて沈没。

考証

現在ありません。

使用部品

- Confidential

製作工程

製作依頼艦

- 製作開始

矢矧製作開始です。さすがに、出品も少ない艦ですが、根強い人気のある阿賀野型です。そのなかでも、一番人気は大和随伴の矢矧ではないでしょうか。

資料的には、戦没を免れた酒匂が多いのですが、そう大きくは違わぬのでは無いかと思います。

仮組みを施した後、主砲塔からの製作です。

この艦は防水キャンバスが無いのですが、キットの砲身基部だとやはりいかにもなので、アルテコの速乾パテ(今は確かクレオス扱い)を流し込み基部を形作ります。

8cm高角砲はあまり作る機会が無いため、やはり斬新です。参考にピットロード製のNE01高角砲身を使用してみましたが、最高にシャープな感じです。この翌日さわって折ってしまって、結局12.7cm高角砲金属砲身を使用しました。残念。

15cm主砲は、天蓋通風筒再現、砲塔側部窓再現(一部開口状態)、金属砲身交換、8cm高角砲は金属砲身交換、天部側部のハンギングラダー再現を行ってあります。

本文

本文

本文

本文

本文

本文

本文

本文

本文

製作:岵囃子裕二 (タヌポンの工廠長)

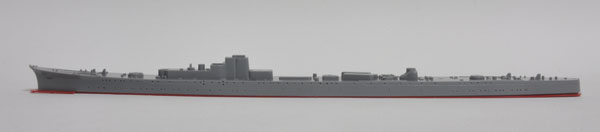

完成写真

HULL SCAPE

ZOOM UP

WATERLINE VIEW

- 撮影環境

- ミニクリプトン球(電球色)6燈直射による自作撮影ブース

- 撮影に使用したカメラなどの機材

- Nikon D90, Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm, Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm, Kenko CLOSE-UP Lens f330 52mm, SLIK三脚

- 撮影時のカメラの設定値

- F-18, NOFLASH, ISO100-1400, 露出補正+1.7

製品所在

皇紀弐六七弐年月日完成

製作依頼案件

あとがき

大和とほぼ同時刻に戦没した、屈強な軽巡洋艦です。